乱視が大きいときの矯正ってむずかしいよね

むりむりー

一応、教えてもらった手順でしてるけど、あってるのかな?っていつも不安に思っちゃう

そんな人、必見!

乱視が大きいときの雲霧方法を図で説明します

乱視矯正のおさらいをしてから、乱視を1回で雲霧するとき、分けて雲霧するときの方法について説明します。基本的なことがわかっている方は、雲霧の方法は2つある、から読んでください。

基本的な乱視矯正のイメージをおさらい

乱視の基本的な矯正方法のイメージをおさらいします。

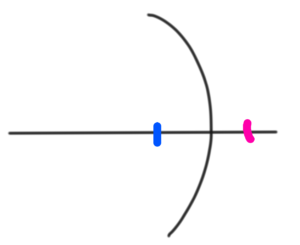

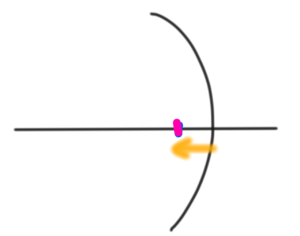

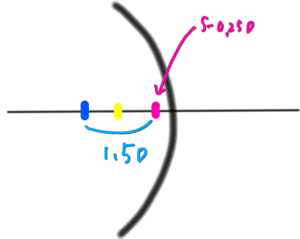

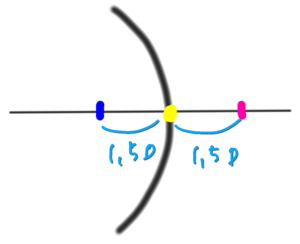

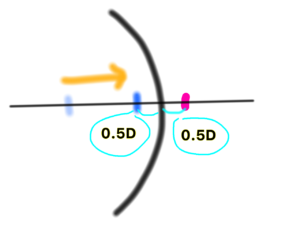

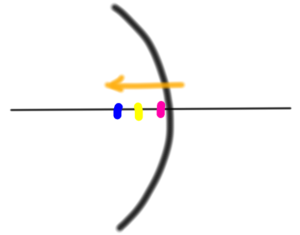

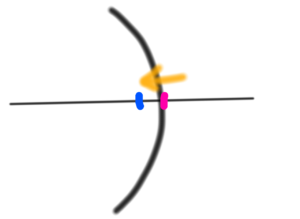

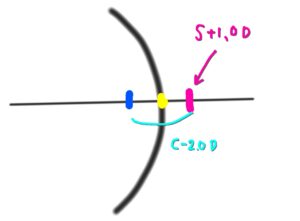

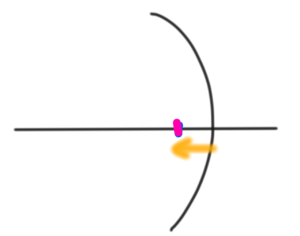

①乱視がある場合、ピントが合う位置が2つあります。

前(角膜側・この図では左側)のピントの場所を前焦線、後ろ(この図では右側)のピントの位置を後焦線といいます。

近視・遠視、目の度数によってピントの位置は変わります。

詳しくはこちらをみてくださいね

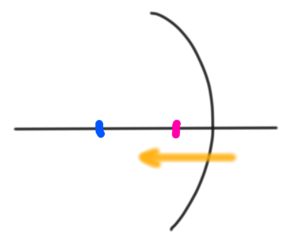

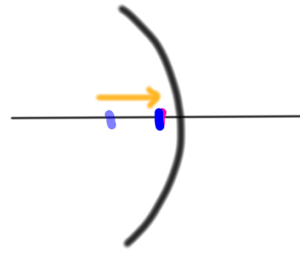

②最初のステップは後ろのピント(後焦線)を網膜の中に入れること

はじめはS面のレンズだけを使って、ピントを網膜の中に入れます。

S面のレンズを使うと、後ろのピント(後焦線)も前のピント(前焦線)も同時に動きます。

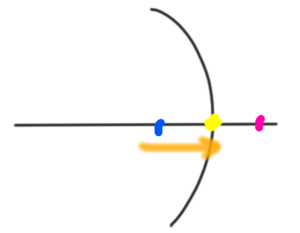

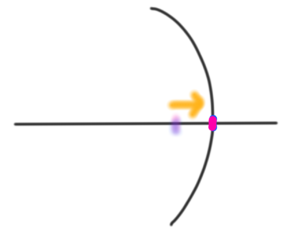

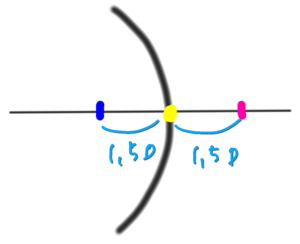

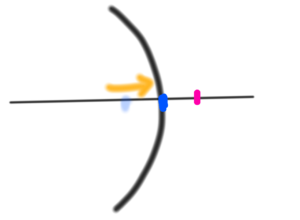

③次に、前のピント(前焦線)と後ろのピント(後焦線)の間にある最小錯乱円を網膜の上にのせます

黄色の点が最小錯乱円です。

乱視がある人はこの最小錯乱円の部分で見ています。

乱視がある眼をS面だけで矯正して、1番よく見えるレンズを求めたレンズを等価球面値といいます。

初心者さんは最小錯乱円=等価球面値と、まずは覚えても大丈夫です。

教科書を見ると最小錯乱円、等価球面値と全くちがうことのように感じると思いますが、ほぼおなじニュアンスです。

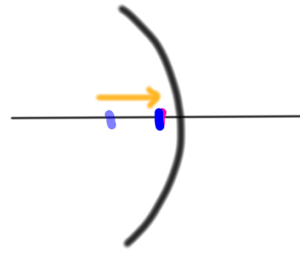

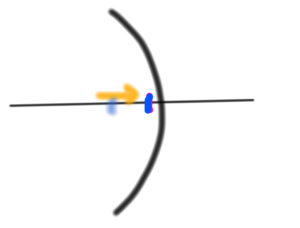

④後ろのピント(後焦線)をもう1度網膜の中に入れます

これを雲霧(うんむ)といいます

これで、ようやく乱視を測る下準備が完成です!

「雲霧(うんむ)」という言葉はよく使うので、覚えておくと便利です。

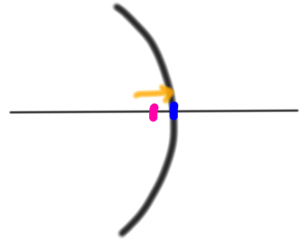

⑤乱視のレンズ(C面レンズ)を使って、前のピント(前焦線)だけを動かします。

↑乱視のレンズはレンズに印が入っているレンズのことです。

マイナスの乱視のレンズは前のピント(前焦線)の位置を後ろ(この図では右方向)動かすことができるよ。

乱視のレンズを使って、前のピント(前焦線)を後ろのピント(後焦線)に重ねます

⑦実際の視力検査では、想像通りに測れているはどうかわからないので、もう1度、0.5D雲霧して乱視量が正しいか確かめます。

⑧雲霧したあと、もう1度網膜にピントをのせて、視力検査が終了!

これが乱視矯正のピントのイメージです。イメージできるようになるまで、がんばろう!

雲霧の方法は2つある

実際の度数で考えてみましょう。

雲霧の方法は2つあります

乱視を全量、一度に雲霧

乱視が少ないときには、この方法で乱視を矯正します。

先ほどの手順で、実際の度数を使ってイメージしてみましょう。

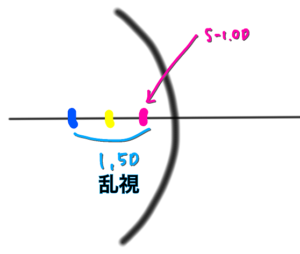

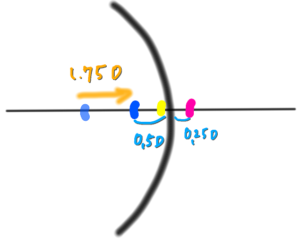

S-1.0D:C-1.5DAx180°

①まずは、度数からピントの位置をイメージします

近視なので、前のピント(前焦線)も後ろのピント(後焦線)もすでに網膜の中に入っている状態です。

②最小錯乱円を網膜にのせます

前のピント(前焦線)と後ろのピント(後焦線)の間にある最小錯乱円を網膜にのせます

最小錯乱円が網膜にのったときのS面の度数が等価球面値です

この場合、等価球面値はS-1.75Dです。

詳しくは「等価球面値シリーズ」を参考にしてください。

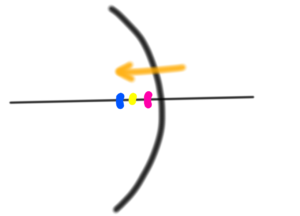

③S面を1.0Dプラス方向に動かして、網膜の中に後ろのピントを入れます。

④乱視のレンズを使って、前のピント(前焦線)を後ろのピント(後焦線)に重ねます

C-1.5Dの乱視レンズを使えば、前のピント(前焦線)と後ろのピント(後焦線)が重なります。

⑤いい感じ。

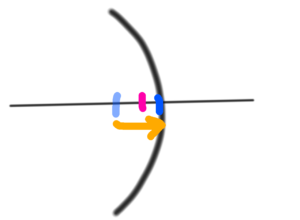

⑥乱視を1.75D入れると前のピント(前焦線)が後ろのピント(後焦線)よりうしろにきます。

前焦線が網膜に近くなるので、乱視表の見え方は逆転します。

実際の視力検査のときは、乱視矯正があっているか確かめるために、もう1度0.5D雲霧します(S面をプラスに動かす)。もう1度雲霧しても、濃さが同じようにぼやけたら、乱視検査は終了。

⑥視力表をつかって、S面を矯正して、完成!

後ろのピント(後焦線)が網膜から出ずに、ピントが動いていることがポイントです

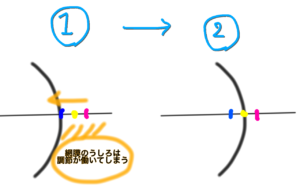

乱視を分けて雲霧する方法

次は乱視を分けて雲霧する方法です。

乱視が多い場合に、この方法を使う場合が多いです。

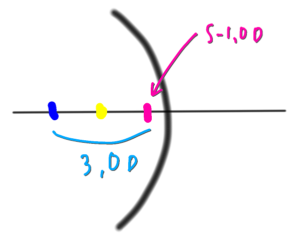

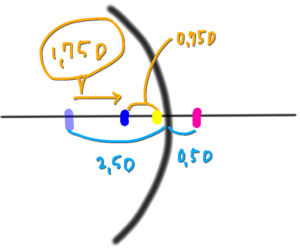

S-1.0D:C-3.0DAx180°で考えます。

①度数のイメージ

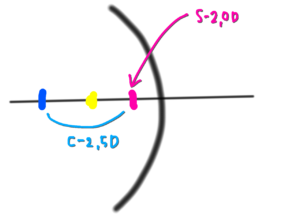

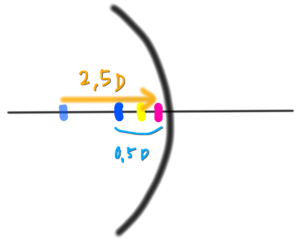

②最小錯乱円を網膜にもってきます

最小錯乱円を網膜にのせると、等価球面値はS-2.5Dです。

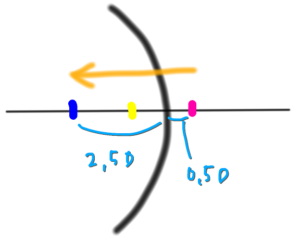

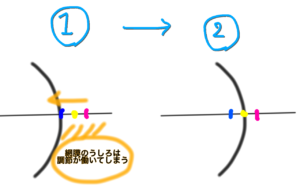

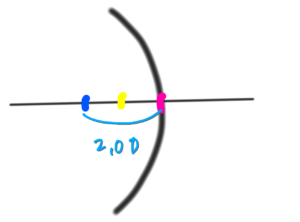

1回で後ろのピントを網膜の中に入れるには、S面を1.5Dより大きくプラスに動かさないといけません。

これだと雲霧しすぎて(最小錯乱円が網膜より離れすぎて)患者さんが乱視表を見ても、うまく答えることができません。

ぼやけてなんも見えない…

そこで、雲霧を1回でせず、分けることにします。

③最小錯乱円のイメージを確認。

網膜の後ろ(右側)から1.5D離れた場所に後ろのピント(後焦線)、網膜より前(左側)から1.5D離れた場所に前のピント(前焦線)があります。

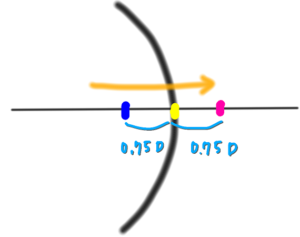

④そこからS+1.0D雲霧します。

S+1.0D雲霧すると、ピントは全体的に左に動きます。

この場合だと、後ろのピント(後焦線)が網膜の近くにあるので、「縦が濃い」ですね。

※軸は180°です。軸の説明は今回のお話と関係がないので省略します。

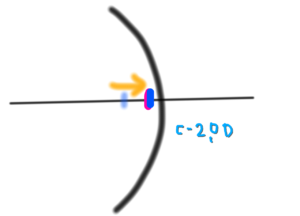

⑤そこから乱視を入れます。

乱視のレンズを入れると、前のピント(前焦線)だけが網膜の方に動きます。

まだ後ろのピントの方が網膜に近いので「縦が濃い」

C-2.0Dまで入れると、前のピント(前焦線)と後ろのピント(後焦線)の網膜までの距離が同じになります。

C-2.5D入れます。

前焦線が網膜にのってしまって「横が濃い」となります。

えっと・・・

本当の乱視はC-3.0Dなので、本当の乱視より少ない乱視で逆転したように思えてしまう

または、最小錯乱円が網膜の後ろになってしまうので、調節力が働いて、ヒョイと網膜にピントが戻ってきてしまうこともあります。

乱視の答えは、中和したまま…

・・・。

よくわからない状態になって、検査をしている人は混乱します。

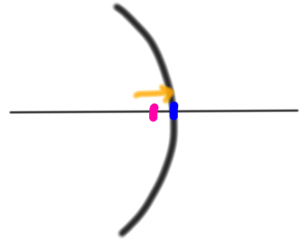

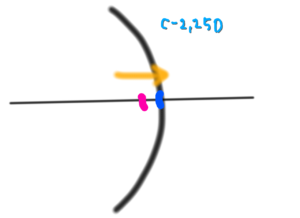

この場合、C-2.0Dを入れる前に、もう一度雲霧をすると解決します。

C-1.75Dを入れて、そのあともう一度雲霧します。最小錯乱円が網膜にのるまえに雲霧するイメージです。

もう1度雲霧して、後ろのピント(後焦線)を網膜の中に入れます。

私の場合は、0.5D刻みでC面を動かして動かすので、雲霧と同時にC面もC-2.0Dに変えます。

前のピント(前焦線)も後ろのピント(後焦線)も網膜の中に入りました。

そこからさらに乱視度数をふやします。

C-3.0Dで後焦線と前焦線が重なります。

中和したよ

C-3.25D入れたら、前焦線が後焦線を通り越して、網膜の上にきます。

逆転です。前のピント(前焦線)が網膜にのるので、「縦が濃い」から「横が濃い」に変わります。

全量の3.0D測れました。

⑥最後にもう一度雲霧して、自分が出した乱視が正しいか確認します

一見、中和したかのような答えが患者さんからは返ってきます。

でも、この状態は本当の中和ではなく「雲霧量が足りていないから中和したような答えになっているだけ」なので、雲霧すればまた濃いところが出てきます。

最後にもう1度雲霧することで、雲霧量が適切であってたかチェックすることができます。

乱視を分ける目安はC-2.0D以上

方法はわかったけど、どのくらいの乱視を「多い」というの?

どのくらいの乱視から、雲霧を分けてした方がいいの?

私の場合、C-2.0D以上が1つの基準です。

私の病院では乱視は0.5Dステップで上げていって、逆転したら0.25Dもどるという方法を採用しています。

なので、C-1.5Dまでの乱視を想像するなら、雲霧は1回だけです。

最小錯乱円の位置を探したら、一気に後ろのピント(後焦線)を網膜の中に入れます。

C-2.0D以上の乱視の場合は、C-2.0Dに入れ替えるタイミングでS面を+0.5D増やしています。

2回目の雲霧は0.5Dします。2回目の雲霧のあとは、追加のC面は、雲霧量(0.5D)の倍量の1.0上げたところで、またS面を上げます。

難しいけど、視力矯正しながら、ピントの位置をイメージするようにしてみましょう。

後焦線、前焦線のイメージが浮かぶまでイメージトレーニングをして定着させよう

理屈が理解できたら、あとはイメージトレーニングです。

何回も度数とレンズを想像してみましょう。

先ほどの例題のように、はじめの雲霧を1.0Dで考えてみましょう。

あくまで想定です。実際の度数は、視力検査が終わっていないとわからないから。

私の場合は、乱視(C面)はC-1.5まで入れて、C-2.0Dを入れるときにS面も増やします。

乱視を測るときは0.5づつ増やして、逆転したら0.25D戻るという方法を採用しているからです。

C-2.50D 横が濃い←逆転

C-2.25D 中和←決定

1例ですが、こんな感じです。

いくつか例題をしてイメージトレーニングを一緒にしてみましょう

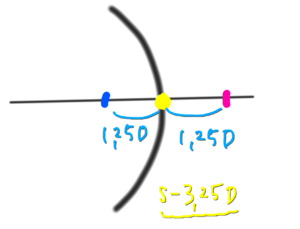

S-2.0D:C-2.5DAx180°

①度数からピントの位置をイメージします

②最小錯乱円を求めて

②雲霧したいけど、乱視がC-2.5Dと大きいので、まずは1.0D雲霧します。

C-1.75Dまでなら、図のように、最小錯乱円は網膜のほんの少し手前です。

④C-2.0Dを入れるときに、もう1度0.5D雲霧します。

⑤C-2.5Dを入れたら中和

⑥C-2.75Dを入れたら逆転です

⑥最後に、もう1度雲霧します

中和→逆転したら、中和した乱視のレンズを採用します。

雲霧が足りていれば、前焦線と後焦線が重なっているので、重なったままピントが網膜から離れます。

患者さんの見え方は、「全体的にぼんやりなるけど、濃さは同じ」です。

⑨S面レンズを微調整して完成!

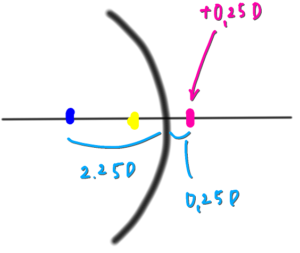

S+1.0D:C-2.0DAx180°

①度数からピントの位置をイメージします。

偶然ですが、網膜に最小錯乱円があります。

②この場合も後焦線を網膜の中に入れて、マイナスのS面レンズで最小錯乱円を網膜にのせます。

そこから、乱視を測りはじめます。①の状態になります。

②乱視がC-2.0Dで大きいので、1度に雲霧はムリだなとイメージします。

1回目、1.0D雲霧したとします。

③入れることができる乱視の量は雲霧した量の2倍までです。

↑視力検査のピントは実際は網膜の少し手前、という話を書いています。迷ったらプラスよりのレンズを採用するのが正しい方法です。

④C-2.0D入れるタイミングでS面を0.5Dか増やすと、ピントはまた網膜の中に入ります。

⑤乱視のレンズをC-2.0Dにすると中和して、C-2.25Dにすると逆転します。

⑦中和レンズを採用します。

⑧念のため、雲霧が足りているか、確認します。

雲霧が足りていれば、前焦線と後焦線が重なっていて、重なったピントが網膜から離れます。

見え方は、「全体的にぼんやりなるけど、濃さは同じ」です。

⑨S面レンズを微調整して完成!

イメージトレーニング、うまくいきましたか?

まとめ

乱視の矯正をするときは、ピントの位置を意識することが大切です。

- 大きい乱視(目安はC-2.0D以上)は雲霧を分けて行う

- 分けるときは、ピントの位置を意識する

- 前焦線・最小錯乱円・後焦線の位置をイメージできるように頑張る

- 後焦線・最小錯乱円が網膜より後ろにあると、乱視矯正がうまくできない

- 患者さんの答えがおかしいな?と思ったら、雲霧量が正しいかチェックする

乱視矯正はいつまでたっても、悩みの種で、不安だらけの検査です。

視力検査はほかの検査の基礎になる部分なので、少しでも「なるほど」と思ってもらえたらうれしいです。

コメント